先日、某北大学の某学部で教鞭をとっている方と話しをした。

いろいろと相談にのっていただいて、感謝だった。1時間以上、専門性が高く、且つ、分かりやすいフランクな説明で、僕の疑問と質問に次々に応えてくれた!

その先生にあたる、学生は大吉を引いた。

話の終盤で、その人の数か月先の学会発表の話になった。

「発表は事前に練習できるからいいんだけど、、、、なんて言ったって、質疑応答が一番怖いんだよ。去年だった、質問が来て、聞き取れなくて、焦った。なんとかして、答えようとしたら、会場の別の人から、、いやいや、、、そういうことを聞いてるんじゃなくて、、こういう意味だよ!って言われて。 まじ焦ったし、今後も緊張する。

学会に向けて、サムとのレッスンを考えている。」

僕はこう答えた。

「どうしても、対面での練習機会を望むなら、もちろん、喜んでレッスンはする。でも、僕は某分野の専門でもないから、発表後にくる質問の予測もできない。だから、質疑応答のロールプレイ相手としては、かなり向いていない。

その代わり、次の手法を取ったら、間違いない。

①自分の発表原稿と資料をChatGPTにアップロードする。

②「この原稿と資料で、世界各地から、最先端のデータを扱うX分野の専門家・研究者が集う学会で発表する。

原稿通りに発表した際、聴衆から来る可能性のある質問を10個書いてください。そのうちの半分は、発表の説明不足によって、分かりにくくなっている所についての質問にしてください。後の5個は、発表内容の弱点を突いてくる批判を込めた質問にしてください。」

とプロンプトを入れる。

③10個の質問への答えを準備する。

④その質問をGPTで英語に訳してもらう。

⑤その答えを練習する。

=============

こうアドバイスした。

質の高いコンテンツをまとめるのは、以前より迅速にできるようになった。

その代わり、発表その質が問われる時代になり、発表の質で差が付く時代になる。

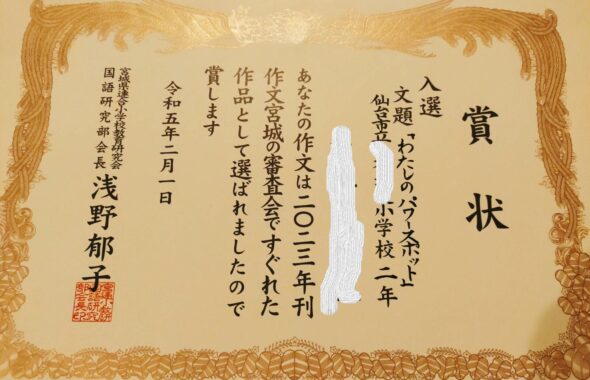

うんうん、、、小さいときから スピコンに挑戦し続ける子は、将来に向けて最高の経験を積んでいるね。:)

#学会発表 #国際学会 #研究者ライフ #大学院生の日常 #研究発表 #質疑応答 #研究者交流 #英語プレゼン #研究者の挑戦 #研究準備 #学会準備 #英語スピーキング #プレゼン練習 #研究生活 #研究者の卵 #ChatGPT活用 #AI研究支援 #研究コミュニケーション #発表準備 #アカデミックライフ